Краткая история писаний о драгоценных камнях

Из книги «Драгоценные камни в мифах, легендах и преданиях» Брюса Г. Кнута

Упоминания о драгоценных камнях встречаются во многих древних текстах. Их описывали как украшения, средство обмена, символ богатства, источник силы и магии или объекты поклонения. В этих ранних источниках камни были второстепенными элементами, а не самостоятельной темой. Лишь в трудах Аристотеля (384–322 гг. до н.э.) физический мир и его составные части стали достойными изучения и документирования. Аристотель разделил философию на отдельные ветви — логику, метафизику, физику, этику, политику и искусство, что положило начало систематическому изучению природы. Природный мир также был разделён на элементы: землю, воду, воздух, огонь и эфир. Драгоценные камни стали классифицировать и описывать в этих терминах, фиксируя их свойства. Изучение камней и минералов началось с записи наблюдений, документирования источников и каталогизации легенд и фольклора. Первые тексты представляли собой попытки собрать все известные на тот момент знания. В процессе смешение науки и псевдонауки наполняло создаваемые труды. По мере развития естественных наук развивались минералогия и геммология. Ниже приведена краткая хронология ключевых моментов в литературе о камнях.

Истоки

Теофраст (ок. 372–287 гг. до н.э.), ученик Платона и преемник Аристотеля в руководстве Перипатетической школой философии, считается автором первого известного трактата, посвящённого драгоценным камням. От его работы «Пери литон» («О камнях») сохранился лишь фрагмент. Этот аристотелевский синтез физики и метафизики стал источником многих преданий, перекочевавших в поздние труды. Первый английский перевод «Пери литон», выполненный Джоном Хиллом, уступил место двум современным версиям — Э. Р. Кейли и Дж. Ф. К. Ричардса, а также Д. Э. Айххольца.

Римский автор и историк Гай Плиний Секунд, известный как Плиний Старший (23–79 гг. н.э.), составил «Naturalis Historia» («Естественную историю») из двух тысяч источников. Этот тридцатисемитомный труд, опубликованный в 77 году н.э., охватывает естественную историю в широком смысле, включая астрономию, географию и метеорологию. Помимо того, что сегодня считается естествознанием, в нём затрагиваются изящные искусства, изобретения и человеческие отношения. Этот труд остаётся главным источником сведений о жизни I века для последующих историков.

Большая часть информации Плиния о камнях не основана на личных наблюдениях. Его исследования часто пересказывали утраченные к тому времени источники. Многие камни он группировал по цвету, месту добычи или легендарным свойствам. Его пересказы мифов и выводы из них легли в основу многих средневековых текстов. Плиний стал самым цитируемым автором на эту тему, а его данные безоговорочно повторялись из книги в книгу. В первые тринадцать веков европейской истории к скудным знаниям о камнях из трудов Плиния почти ничего не добавлялось. Однако поздние авторы дополняли его работы собственными спекуляциями и необоснованными выводами.

Плиний пытался классифицировать камни по цвету и внешним характеристикам, что привело к приписыванию свойств одного камня всем похожим по цвету или виду. Яркий пример — зелёные камни, названные на латыни smaragdus. Плиний отнёс большинство зелёных камней к разновидностям изумруда. Всего он перечислил двенадцать видов, среди которых по описаниям узнаются зелёный сапфир, бирюза, смитсонит, малахит, яшма и даже стекло. Ему также принадлежат некоторые точные классификации. Считается, что он первым обнаружил связь между бериллами и изумрудами:

Бериллы имеют ту же природу, что и изумруды, или, по крайней мере, очень схожи с ними.

Некоторые из сгруппированных им камней имеют мало общего. Очевидно, часть «наблюдений» была почерпнута из чужих трудов. Ошибки перевода или reliance на устные предания могли привести к включению недостоверных сведений о камнях, которых Плиний не видел.

С момента первой латинской публикации вышло более 250 изданий его труда на разных языках. Первое полное издание «Естественной истории» выпущено в Венеции в 1469 году, а первое критическое — Жаном Ардуэном в 1685 году. Наиболее детальное исследование описаний камней Плиния принадлежит С. Х. Боллу.

Христианские лапидарии

Святой Епифаний (ок. 315–420 гг. н.э.), епископ Констанции на Кипре, написал первый трактат о драгоценных камнях, упомянутых в Библии. Эта работа стала образцом для последующих христианских лапидариев. В ней впервые обсуждался состав и значение двенадцати камней наперсника Аарона. Епифаний путешествовал по Восточному Средиземноморью, изучая Египет и Палестину. Линн Торндайк пишет, что эти ранние мнения о камнях наперсника:

…дали повод и задали моду для средневековых христианских лапидариев.

Дороти Уикофф в своих исследованиях отмечает, что, хотя Церковь запрещала языческие культы и суеверия:

Даже devout Christians не могли полностью отречься от веры в сверхъестественную силу камней… этот интерес частично легитимизировался вниманием к библейским камням, особенно к двум спискам «двенадцати камней» — в наперснике Аарона и в основаниях Небесного Иерусалима.

Полный текст «Библейского лапидария» Епифания впервые опубликован в составе труда Конрада Геснера «De Omne Rerum Fossilium» (Цюрих, 1565). Цитировавшийся веками Епифаний славился страстностью своих трудов.

Исидор, епископ Севильский (ок. 560–636 гг.), влиятельный церковный деятель, чьи идеи формировали средневековую мысль. Его «Этимологии» — энциклопедический труд из тысячи рукописей, собравший знания эпохи. Книга задумывалась как словарь, а не энциклопедия. Описания и классификации камней сделали её стандартным справочником для учёных вплоть до XII века. Поздние авторы часто ссылались на неё в исследованиях о камнях.

Марбод, епископ Реннский (ок. 1035–1123 гг.), известный также как Марбод Редонский, создал «Libellus de lapidibus» («Лапидарий в стихах») — важнейший средневековый труд о камнях. Линн Торндайк называет его:

…классикой, посвящённой чудесным свойствам камней.

Поэтический текст, состоящий из 734 гекзаметров о 60 видах камней, был невероятно популярен: сохранилось более 160 латинских рукописей и переводов на народные языки. В предисловии Марбод ссылается на Дамигерона (Эвакса), царя арабов. По Ф. Д. Адамсу, это:

…первый лапидарий Средневековья и наиболее цитируемый.

Первое издание вышло в Вене в 1511 году.

Адамс делит труд на пять частей:

- 26 мифических камней, не имеющих связи с реальными минералами.

- Камни органического происхождения.

- Четыре узнаваемых минерала.

- 14 разновидностей кварца.

- 15 других минералов, описанных через легенды.

Марбод приписывал магические свойства камней Эваксу, хотя его работа опиралась на труды Солинуса (римский грамматик III века) и Исидора.

Альберт Великий (1193–1280 гг.), епископ Регенсбурга, учёный-схоласт, применил научный метод к теологии. Его «De Mineralibus» («О минералах») Дороти Уикофф характеризует как:

…впечатляющую попытку систематизировать минералогию.

Критики отмечали, что труд сохранил много суеверий. Первое издание вышло в Падуе в 1476 году. Адамс писал:

«De Mineralibus» — один из лучших средневековых лапидариев… подробно описывает мистические и чудодейственные силы камней.

Труд хвалили за объяснение формирования минералов, их цвета и физических свойств.

Альфонсо X Мудрый (1221–1284 гг.), король Кастилии и Леона, создал первый крупный труд по астрологии и камням, связав их с небесными телами. Его астрологические таблицы, основанные на арабских источниках, стали стандартом для Европы на века. Альфонсо классифицировал камни по цвету и знакам зодиака, описывая их свойства и медицинское применение под влиянием планет. Его модель связи камней и астрологии актуальна до сих пор.

Введение научного метода

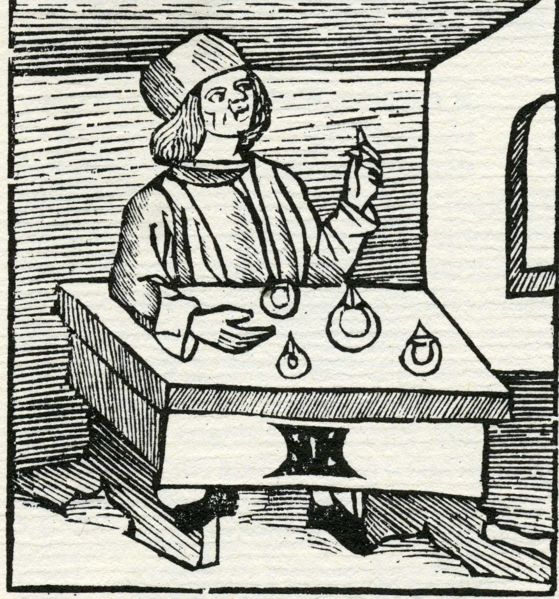

Камилл Леонардус, врач из Пезаро (Италия), в труде «Speculum Lapidum» (1502) использовал научные методы для различения камней. Он детально описал твёрдость, удельный вес, цвет и происхождение, утверждая, что магические свойства камней усиливаются гравировкой символов.

Наука минералогии

Георгий Агрикола (1494–1555), «отец минералогии», в «De Natura Fossilium» (1546) дал точные описания свойств камней, опираясь на личные наблюдения и труды Плиния. Он ввёл царапающие тесты на твёрдость и описал включения. Агрикола считал, что минералы образуются из «окаменелых соков».

Конрад Геснер в «De Omne Rerum Fossilium» (1565) включил трактат Епифания и классифицировал камни по внешним признакам. Его работа впервые содержала гравюры минералов, но perpetuated цветовые названия (например, «бразильский изумруд» для турмалина).

Ансельм Боэций де Буд (ок. 1550–1632) в «Gemmarum et Lapidum Historia» (1609) сравнил камни Старого и Нового Света, ввёл пять степеней твёрдости и выразил скепсис к мистическим свойствам. Адамс назвал этот труд:

…важнейшим лапидарием XVII века.

Улисс Альдрованди в «Musaeum Metallicum» (1648) впервые использовал термин «геология». Его работа разделила геммологию на науку и мистику.

Современная геммология

В XVIII веке минералогия стала точной наукой. Роберт Бойль (1627–1691) в «An Essay About the Origine and Virtues of Gems» (1672) описал кристаллизацию и сомневался в медицинской пользе камней. Лондонский врач Роберт Питт в 1703 году подтвердил их нерастворимость, negating лечебный эффект.

В XIX–XX веках Джордж Фредерик Кунц, консультант Tiffany & Co., возродил интерес к геммологии. Его книги «The Curious Lore of Precious Stones» (1913) и «The Magic of Jewels and Charms» (1915) популяризировали тему.

Основание Джеммологического института Америки (GIA) в 1931 году Робертом Шипли стандартизировало знания. Журнал «Gems and Gemology» стал главным источником актуальных исследований.

Заключение

За два тысячелетия геммология прошла путь от мифов к науке. Однако интерес к мистическим свойствам камней возродился в XXI веке. Современные авторы часто игнорируют накопленные знания, создавая путаницу. Изучение трудов великих учёных показывает, что многое ещё предстоит понять.